【连载九】

行业信用信息共享平台信用产业链(三)

—— 信用传播和需求者

一、信用传播

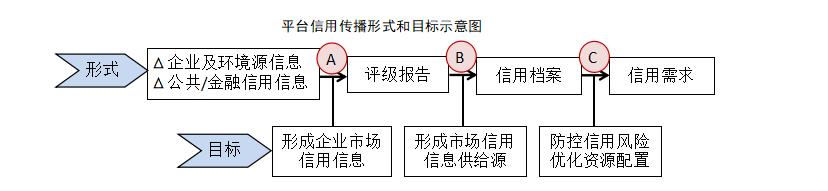

信用传播是实现信用使用价值的不二途径。信用传播设表现为多形式多目标程式,且形式与目标相统一。信用传播方式,一般分为信用公示、查询和信用风险交易等。信用传播目标,一般分为惩戒失信、管控市场信用风险、分散市场信用风险等。行业信用信息共享平台(以下简称:“平台”)信用产业链信用传播形式和目标如下图所示:

上图显示,平台的信用传播经过三个环节,采用三种形式,对应三项目标,即多形多目标传播程式。下面分析三环节之间的传播机理。

(一)A环节

1、传播所涉主体。为满足A环节既定目标,企业及环境源信息和公共、金融信用信息不可或缺。其传播过程涉及企业信用主体、政府部门、公共信用信息平台、人行征信平台和信用评级机构。

2、实现目标的途径。前四个主体将各自信息按一定规程归集至信用评级机构,由信用评级机构通过规范化评级,产生具有公信力的市场信用信息,完成对该企业信用的第一次定价,其本质是实现了企业信用价值外现。

(二)B环节

1、传播所涉主体。公共信用信息的公信力源于公权,市场信用信息的公信力源于信用评级行业,所以B环节传播所涉主体就是专业信用评级机构和平台,后者系专司市场信用信息归集、管理和供给的独立信用平台,与公共信用信息平台同属一类。

2、实现目标的途径。一方面,随着信用评级结果转换成信用档案的同时,实现了信用评级结果的公信力传导至信用档案,此即公信力传导机制。另一方面,平台作为市场信用信息供给源的机构地位,赋予平台公信力,此即公信力加固机制。传导机制和加固机制是B环节目标的基石。

(三)C环节

1、传播所涉主体。基于省(市)级平台自主运行与全国联盟平台集约运行的体制模式,决定了平台作为市场信用信息供给源将面对众多需求主体。根据平台规划,需求主体包括企业、社团、政府及其他国内外客户。

2、实现目标的途径。主要通过平台的公示、查询和订制等基本业务传播。公示业务内容包括企业信用等级、档案类别、信用指数等的当前和历史信息;查询业务内容包括企业信用档案、标准的信用数据中间体、信用评级报告、源信息等的当前和历史信息,分为公开、授权和自查;订制业务内容包括非标的企业信用信息和信用产品及其衍生品,满足个性化需求。

二、市场信用需求者

(一)市场信用最终需求者就是授信者

授信者可直接或间接获取受信方市场信用信息,即自己或委托信用机构从平台直接获取,或由授信方提供间接获取。间接获取,是当下流行方式,其原因是我国市场信用供给源的缺失。

授信者不仅需要公共信用,更需要市场信用,在市场信用供给源缺失的情况下,间接获取受信方市场信用信息,对授信方来说是无奈的选择,面临信用信息质量风险和交易成本上升。更严重的是,许多授信方以公共信用替代市场信用,是的市场信用风险管控形同虚设,风险陡增,这方面,政府部门尤为突出。

(二)市场信用需求者的分类

1、企业经营活动中的交易授信方。一般包括赊销方、订货预付方、招标方、间接金融投资人(银行、担保、保险、平台式物流企业)、直接金融投资人(股票、债券、天使、创投、PE等)。

2、企业经营活动中的行政授信方。一般包括政府采购和政府专项资金(专项转移支付)。

3、信用主体为需求者。出于三个动机:满足企业宣传需要,满足提升企业信用需要,满足企业内控需要。

下一篇:信用信息(一)—— 基本概念

上一篇:行业信用信息共享平台 信用产业链(二)——信用定价者

下一篇: 信用信息(一)—— 基本概念